作者介紹——黃永恩? 養老金融專家、中國人民大學國際經濟學學士、CFP國際金融理財師

無論你是誰,無論你多大年紀,都必須面對這個基本事實:21世紀初出生的人有一半的概率活到100歲,這在發達國家已經成真,發展中國家也正迎面趕上。這就是長壽時代!

不過現在的你,可能對“長壽”這個話題無感,但我相信總有一天,你會感興趣的。

大家知道人什么時候最無懼死亡?而什么時候又最害怕死亡呢?

在過去很多年里,在與許多長者的接觸中,我發現一個很有趣的現象——60歲剛退休時最不怕死,等到80歲反而會特別懼怕死亡。

可能是60歲剛退休,有錢、有閑,身體還比較健康,一方面覺得自己該見過的、該享受的、該有的,都已曾經擁有,所以心態比較灑脫;另一方面,覺得離真正的死亡還比較遠。

可真到了80歲,大部分人都特別怕死,不惜一切代價的想活著。

百歲人生撲面而來

“我們都將活到一百歲,我們的生活和工作要怎么辦!”

這是倫敦商學院經濟學教授琳達·格拉頓的《百歲人生》圖書封面上,赫然醒目提出的一個現實問題。

加利福尼亞大學等研究機構權威數據顯示,從1840年開始,人類的壽命就在以平均每年大約3個月的速度遞增,每過十年人就就可以多活2-3歲。

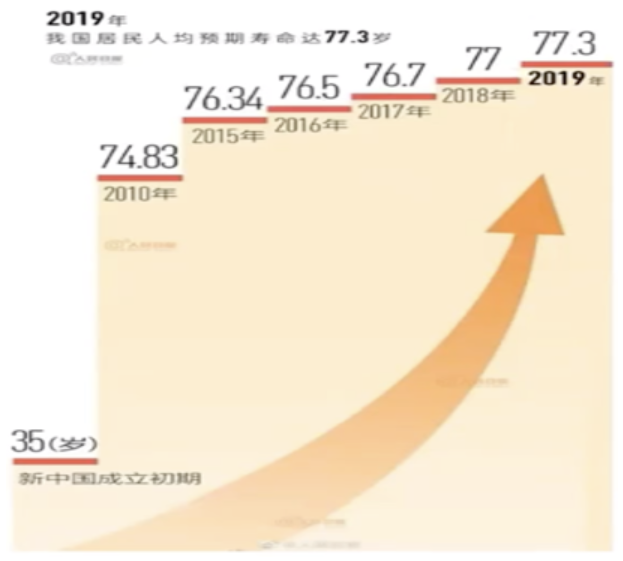

再來看中國的平均壽命,建國初期的平均壽命只有35歲,這個平均年齡放到今天來看,有點“駭人聽聞”的意思,簡直是令人難以相信。

數據顯示我國2010年的人均壽命是74.83歲,2019年的人均壽命是77.3歲,9年提升了2.5歲,這個數據與全球居民壽命增長預期也基本吻合。

我們以此為前提,假設人類每過十年就可以多活2.5歲,即每年增長0.25歲。

接下來有道數學題,我們一起來算一算,按照以上趨勢,我們能活到多少歲?請聽題:

假設當前有一名40歲的人,生活在人均壽命較長的一線城市北京,根據北京市衛生計生委信息中心的數據,2020年北京市居民的平均期望壽命大約是82歲。那么這個人按照壽命增長規律,他(她)能活到多少歲?

來看一下解題過程:

現在40歲,假設還能再活x年,方程式為:

40+x=82+x*0.25 解得x=56

這位40歲的人,還能再活56年,因此預期壽命為40+56=96歲

可能有人會說了,如果每年壽命增長0.25歲,那好幾百年以后,人類不得活到200歲了?

首先,這個壽命增長應該會有邊際遞減的規律,越到后期壽命增長越緩慢了,不能一直以每年0.25歲計算下去。

其次,未來誰知道會發生什么呢?過去都說人逢七十古來稀,活到70歲的,都是世間罕見。現在不出意外,大部分人都能輕松活到70歲。

我們其實只要知道,隨著生物科技和醫療水平的進步,我們人類一定會步入長壽時代,百歲人生的時代很快就會到來,這一點是十分確定的。

活到100歲,財務問題不容忽視

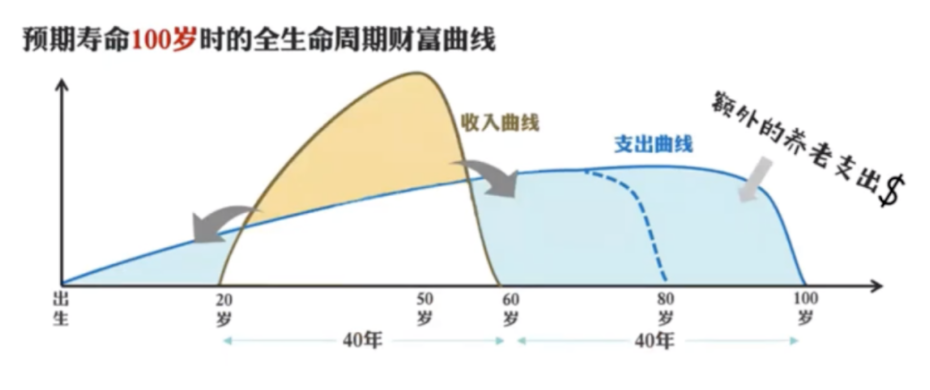

下圖是“生命周期財富曲線圖”,俗稱“草帽圖”。假設我們從20歲開始工作,到60歲退休,總共工作了40年。在這40年的時間中,我們賺取的收入,不僅要應付自己生活的各項開支,并為退休后的自己儲存養老金,還要有撫養小孩和照顧父母的支出。

如果活到100歲,從60歲退休到100歲期間,有長達40年沒有收入的時間,而且隨著年齡的增長,看病住院、長期護理等支出會越來越多。這些支出的來源都是20歲到60歲期間積累下來的剩余收入,也就是圖中黃色的部分。

從80歲到100歲的人生,其實是非常嚴峻的,因為有兩大因素會對我們的老年生活造成極大的影響。

第一就是通貨膨脹。

如果假設通貨膨脹率是5%的話,現在45歲,假設每月的生活開銷是2萬,到60歲退休的時候,按照15年的累計通貨膨脹計算,60歲的時候每月生活費要4萬。

從60歲開始,再過15年到75歲時,每月的生活費就要8萬;同樣再過15年,到90歲的時候,每月生活費所需是16萬。

真是不算不知道,一算嚇一跳啊!通貨膨脹率帶來的支出增加十分驚人。可見,長周期中如果不能做到增量復利,就會發生通貨膨脹帶來的“負復利”,所以說財富管理的第一步就是要抵御“負復利”造成的損失。

第二就是醫療護理開銷。

有人可能會說等到60歲以后,開銷肯定會減少,包也不買了,飯也吃少了,貴的東西咱也不碰了。

愿望是美好的,現實卻很殘酷。自古說“由儉入奢易,由奢入儉難”。幾乎所有的發達國家都有一個普遍現象,他們的退休替代率幾乎都是70%,也就是說退休后的開銷一般是退休前的70%。

即便退休后很節儉,但隨著年齡的增加,醫療開銷會直線上升,甚至會超過生活費。

80歲以后,到100歲的人生,如果要相對有品質的活著,確實需要比較大的支出,既要面對比較高額的醫療支出,又要有比較大的護理支出。如果不做好準備的話,將會很難。

中國的“70后”“80后”面臨的養老壓力史無前例

第一,趕上了中國人口的迅速老齡化;

第二:遭遇了中國社保養老基金的結余短缺;

第三:有很大的概率可以活到100歲。

第七次全國人口普查數據全面公布。截止2020年底,我國人口達到14.17億人,其中60歲以上老年人口2.64億人,占比18.4%,即將進入中度老齡化社會。

到2050年,“70后”“80后”分別到了80歲和70歲的時候,中國老年人口占比將超過1/3,達到4.87億。

如此多的老年人口數量,可想而知,國家養老基金壓力之大。那么,“70后”“80后”們退休后能拿到多少養老金呢?

因為所在城市差異,退休前養老保險繳納基數、社保繳費年限、社會平均工資、各地區統籌賬戶余額等多方面的差異,養老金的絕對數值這里不好統一給出。但是有個指標大家可以參考,就是“養老金替代率”。

城鎮職工“養老金替代率”,是指退休后我們能拿到的養老金占退休前工作收入的比例。

根據中國人社部《人力資源和社會保障事業發展統計公報》所公布的統計數據,1997-2017年我國城鎮職工的人均養老金和平均工資每年均有增長,但工資的漲幅要明顯高于養老金的漲幅。因此,我國城鎮職工養老金的替代率呈逐年下降的趨勢,由1999年高峰時的77.5%,下降至2017年的46.4%。

如果按照2017年46.4%的養老金替代率,那就是退休前如果月收入是1萬元,退休后能拿到的養老金是4640元。

對于高收入人群,月收入是社會平均的3倍以上,甚至達到5-10倍,那么退休時的養老金替代率可能還不到10%。

通過養老金融,規劃老年生活

通過上面的數據我們可以看到,如果要保持退休前的生活水平,只是依靠國家養老金是遠遠不夠的。特別是對高凈值人士而言,國家養老金的替代率更低,更要做好“養老金融”的提前規劃。

養老金融有一套完整的系統:需求分析——目標規劃——資產配置——規劃安排

養老需求分析,包括當前年齡、退休年齡、預期壽命的設想,以及老年生活日常開支和醫療護理開支的預測。

養老目標規劃,根據需求分析的結果,考慮上通貨膨脹率和投資收益率,計算出“退休前需要準備的養老金賬戶總額”和“退休后累計消費的養老金總額”。

養老資產配置,是以養老為目的的大類資產配置。配置中可以包括:收益確定且有穩定現金流的年金險產品、固收+類的資產、權益類資產等等,對于高凈值人群而言,PE股權資產的配置當然必不可少。

養老規劃安排,資產配置是通過大類資產的組合,實現被動的或主動的資金收益,除了金錢,與老年生活密切相關的還有醫療服務和人文關懷,也都需要提前去做安排和規劃,做到未雨綢繆。

對于養老金融的完整系統,在這里只列出了框架,不夸張的說,如果真要把里面的內容講清楚,僅是文字呈現是遠遠不夠的。

“養老”是每一個人都不能逃避的話題,尤其對于資產量級較大的高凈值客戶而言,更不是個簡單的問題。

搞懂養老金融,不僅對理財顧問收入有價值貢獻,對于理財顧問的美好人生也有著很大的意義。你想啊,通過你的專業能力,幫助客戶實現了幸福的老年生活,對自己而言難道不是很有成就感嗎?